"لو حاولت أن تحلّل كل تصريح، وكلّ كلمة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ تنصيبه رسمياً، فستصاب بالجنون".. ملاحظة أبداها متحدّث على إحدى الشاشات، التي غرقت هي ومثيلاتها منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، في سيل من التحليلات والتكهّنات بما ستحمله فترة ولاية أكثر الرؤساء إثارة للجدل في تاريخ أميركا. ورغم أن ترامب لا يُتعب نفسه كثيراً في اختيار العبارات المناسبة التي لا تحتمل تأويلاً، فيوفّر الوقت والجهد على المتلقين من جمهور وسياسيين، إلا أن تصريحاته بخصوص مصير قطاع غزّة المدمّر، وسكّانه اللاجئين فيه، افتقرت، بطريقة ما، إلى الحزم، الذي اتصفت به تصريحاته الأخرى في شؤون أميركية داخلية وخارجية، "أريدهم أن يأخذوا أشخاصاً"، "طلبت منهم استقبال وإيواء مزيد من الفلسطينيين... لأني أنظر إلى قطاع غزّة بأكمله الآن، وأرى أنه في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية"... تبدو مفردة "فوضى"، في هذا السياق، عاكسةً حالةً من عدم اليقين لدى ترامب نفسه إزاء حدود ما يستطيع وما لا يستطيع أن يفعله ويقدّمه، في مسألة وضعت العالم بأسره أمام أسئلة صعبة، وأعادت خلط الأوراق والمفاهيم، وألغت المسافات الزمنية بين الراهن والماضيين القريب والبعيد. فهل يحمل رجل أعمال وتاجر عقارات، مهما أوتي من حذق وقدرات في التأثير، حلولاً لقضية تجسّد "صراعات مستمرّة منذ قرون في المنطقة"، حسب تعبير ترامب نفسه؟

تشير الخطّة الاتصالية لترامب في بداية ولايته الرئاسية الثانية إلى عزمه على إلقاء ما في جعبته كلّه مرّة واحدة، صادمة ومربكة، على الطاولة، وإعلان نياته من دون مواربة، وتوقيع أكبر عدد ممكن من القرارات والأوامر الرئاسية، والبدء فوراً في التنفيذ، ولكن ليس كلّ ما يتمناه المرء يدركه... بالسرعة والحزم نفسهما على الأقلّ. لقد بدا جلّياً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، الأكثر يمينية وتطرّفاً، بنيامين نتنياهو، ألزم ترامب، وحمّله "جميلاً" بنسب التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين إلى ترامب شخصياً، وليس إلى إدارة بايدن التي منحته كلّ شيء، وبقي مع ذلك غير راضٍ عنها، فانتقدها تارة، واتهمها بالتقصير، وباع واشترى الوقت معها، تارة أخرى، وأشبعه تمطيطاً في انتظار وصول ركب الإدارة الجمهورية الجديدة، ورئيسها صاحب الأيادي البيضاء على إسرائيل، ومن أهدى لها نقل السفارة الأميركية إلى القدس في العام الثاني من ولايته الأولى، و من ينكر علناً حلّ الدولتين. ولكن يتكشّف سريعاً أن هدية نتنياهو لحليفه الأشدّ التزاماً ليست سوى هدية ملغومة ومسمومة، وهو لا يزال يتحسّسها.

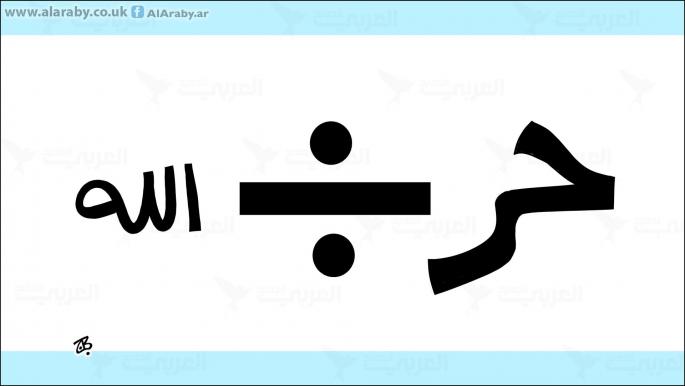

تحدّث ترامب عن "رغبته" و"نيّته"، وبصيغة "ربّما" و"لا أعلم. يجب أن يحدُث شيء ما"، وهو يستجمع أفكاره ليبلغ الصحافيين المرافقين له رؤيته لمصير قطاع غزّة المدمّر، ولمصير من بقي من سكّانه في قيد الحياة، وهي توصيات نتنياهو بعدما كلّفه بوضع عدد من دول المنطقة أمام الأمر الواقع، واستخدام أوراق الضغط الممكنة كلّها، ثمّ البدء بالدعاية لتحويل قطاع غزّة مشروعَ القرن، الذي روّجته جهات إسرائيلية في بدايات الحرب الوحشية على غزّة، في مغازلة مفضوحة لرئيس أميركي قادم (لا محالة)، يعشق إنجاز المشاريع، العقارية منها على وجه الخصوص، فجاءت صور الأمواج البشرية للغزّيين العائدين إلى شمال القطاع، حال بدء تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، والتي وثّقتها كاميرات العالم، في اتجاه معاكس لنكبة عام 1948، ومعاكسة للجوء مؤقّت أُجبِروا عليه بعد أشهر من التدمير المجنون، من الشمال إلى الجنوب، لتنسف "الرغبة" و"النيّة" في ترحيلهم وإخلاء قطاعهم/ أرضهم منهم، ولتتكفلّ دول المنطقة المعنية بنية إيوائهم، عناء الإجابة بالرفض.

جاءت صور الأمواج البشرية للغزّيين العائدين إلى شمال القطاع، لتنسف "الرغبة" و"النيّة" في ترحيلهم وإخلاء قطاعهم/ أرضهم منهم

لطالما تداولت أصوات وأقلام، بعضها مغرض، روايةً وسؤالاً فيهما إدانة ولوم: لماذا ترك الفلسطينيون أرضهم عام 1948؟ لماذا لم يتمسّكوا بالبقاء فيها حتى لو جاءت التكلفة غالية. لو فعلوا لما استطاعت إسرائيل أن تستقرّ ثمّ تتمدّد؟... سؤال يخفت، ثمّ يعود ليُطرَح مع كلّ أزمة ومأساة تشهدها فلسطين منذ ما يناهز 77 عاماً، و قد عاد للظهور منذ أحداث السابع من أكتوبر (2023)، ومعه عبارتا "النكبة" و"الترانسفير" الثقيلتان، المحمّلتان بالعجز وبأوجاع أمّة بأكملها، وبإحساس مريع بأن تكرار السيناريو هذه المرّة سيكون نهاية القضية، وسقوط العرب في هوّة سحيقة لا نهوض بعدها، وبداية عهد جبروت إسرائيل المُعلَن على المنطقة بأسرها.

اليوم، وفي عالم ترتفع فيه الأسوار أمام الهجرة، والهروب البشري من مكان إلى آخر، لأسبابٍ شتى، قدّم لاجئو غزّة داخل أرضهم، وهم يعودون إلى ركام بيوتهم في الشمال، أبلغ رسالة بأنهم استوعبوا الدرس، وشخّصوا جيّداً الحقائق الجديدة في عالم يسير حثيثاً نحو التقوقع والتوحّش، وأجابوا بالفعل، لا بالكلام، على من قضى عقوداً في رسم خطط التخلّص من وجودهم في أرضهم. فهل يحقّ لمن تفرّج على تضحياتهم الجسيمة من بعيد، ووضع حسابات ربحه وخسارته أولاً، أن يقرّر نيابةً عنهم عندما حانت لحظة الحقيقة، واختبار مآل صبر نادر، بل أسطوري؟ وهل من قوة سياسية أو اقتصادية يمتلكها ترامب أو غيره، أن تأتي فعلياً، وتقتلعهم من أرض ارتوت بدماء أحبّتهم، ولا تزال جثث بعضهم مدفونة تحتها... أرض وأنقاض تختلط بصور وبقايا أمتعة وذكريات نابضة تعني لهم السكن والجذور والانتماء في مهبّ اليأس والضياع المؤقّتَين لا محالة. يمكننا اليوم الجزم بأن الفلسطينيين من قطاع غزّة تحديداً، لقّنوا العالم، والمنطقة بشكل خاص، دروساً عظيمة وأحرجوها من دون قصد، بإظهار صفاتٍ وسلوكات تقترب من الملاحم التي قرأنا عنها، واعتبرنا بعضها ضرباً من المبالغة. ولكن، بالصوت والصورة تأكّد أن الملاحم الإنسانية يمكن أن تكون حقيقةً وواقعاً، ونكاد في هذا السياق نتخيل الرئيس ترامب، وحتى نتنياهو، الذي لا يمتلك من الإنسانية غير بقايا ملامح، يعجبان في خلوتهما أمام هذا الإصرار و الصمود اللذين يظهرهما الغزّيون، وهم يعبرون من طريق مؤلمة إلى أخرى، وصولاً إلى تشكيل موجة بشرية منظّمة، ومحيّرة، تتجّه إلى شمال القطاع في عزّ الشتاء، وعلى شاطئ بحر يعلمون أن هناك من يتحفّز لتحويله منتجعاً من دونهم. نعم، يخجل المرء أمام هذا كلّه، الأشخاص العاديون قد يتوقّفون عن التأفّف من أشياء حياتية أصبحت تبدو لهم صغيرةً أمام مأساة العصر في غزّة، وقد يقف السياسي على عتبة لحظة تاريخية ستسجّل له أو عليه، ويقيم الوضع في بلده، المزاج الشعبي والحقائق الاقتصادية والأمنية، وحتى الديمغرافية، ويستحضر وقائع مشابهة حدثت من قبل، ويتبصّر في مآلاتها، ويترّوى، ثمّ يتّخذ القرار.

ردّت مصر بأنها لن تكون شريكةً في ظلم تاريخي يستهدف ترحيل الفلسطينيين من أرضهم، وبأن المصريين سيخرجون إلى الشوارع لو وافقت سلطاتها على فكرة الترحيل، فيما وصف الأردن مخطّط إفراغ قطاع غزّة من سكّانه، ونقل جزء منهم إلى أراضيه بأنه "خطّ أحمر"، وأعاد التذكير والتأكيد أن "الأردن للأردنيين" و"فلسطين للفلسطينيين"، وأن الحلّ الذي لا بديل منه هو إقامة دولة فلسطينية.

لم يتوقّف ترامب عن محاولة "تطهير" قطاع غزّة من سكّأنه، وصعّد النبرة وأساليب الضغط

لا جدال في أن ترامب (ومن ورائه نتنياهو) لم يكن يتوقّع استجابةً عاجلةً ولا مؤجّلةً لدعوته إلى "تطهير" قطاع غزّة من سكّانه الناجين من الموت، إمّا تحت الآلة العسكرية الإسرائيلية - الغربية أو بفعل الأمراض التي سبّبتها الحرب، أو جوعاً أو حزناً وكمداً، ولكنّه مع ذلك لن يتوقّف عن المحاولة، وسيصعّد النبرة وأساليب الضغط، فأرسل مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بعد ساعات من تلقيه الردّين المصري والأردني، فجاء ويتكوف، وجاس سرّاً قطاع غزّة، حسب بعض المصادر، ليقف على الوضع فيه بنفسه، وينقل صورةً إلى رئيسه قد توضّح له مدى واقعية خطّة ترحيل سكّانه الصامدين. وبذات السرعة التي يمرّ بها ترامب من مرحلة إلى أخرى، دعا مستشاره الخاص بشؤون الرهائن، آدم بوهلر، مصر والأردن، وبصيغة الوجوب، إلى تقديم حلّ بديل في غزّة، بعد رفضهما الصريح طلب رئيسه، وهو ما يعني في لغة السياسة أن إدارة ترامب وإسرائيل تضعان الكرة في ملعب الجارتين الأكثر تأثّراً و تأثيراً في الشأن الفلسطيني عموماً، ولكن من سيناقش الإدارة الأميركية ورئيسها في هذه الخطوة شديدة الخطورة، وعالية التكلفة حاضراً ومستقبلاً، أن يجادلها وهي تتصدّى للحظة المصيرية في هذه الحرب المدمّرة، هل هي مسؤولة عن تحمّل وزر خطّة كهذه أم إسرائيل؟ هل هي التي سبّبت هذا الخراب كلّه، حتى يطلب منها الآن أن تجد له الحلول؟ وكيف ستواجه شعوبها سواء بقبول الترحيل أو دفع أيّ ثمن آخر؟ أم عليها أن تتجاهل الرأي العام في الداخل أو تقمعه إرضاءً لأطراف شنت الحرب، وأخرى استمرّت في صبّ الزيت عليها، حتى تظلّ مشتعلة 15 شهراً؟ أليس رأي هذه الشعوب مقدّساً عند أميركا والغرب، والاثنان يحاسبان دول المنطقة بشكل دوري (ولو زيفاً) على أيّ انتهاك لها؟ كيف يبدأ الرئيس الأميركي ولايته الثانية باجراءات موغلة في التشدّد ضدّ الهجرة والمهاجرين إلى أميركا بترحيلهم، وبتخصيص قوات أمنية كبيرة العدد للتصدّي لهم، والتأكد من أنهم عبروا الحدود إلى بلدانهم من دون قدرة على العودة، بتعلة الأمن والنزيف الاقتصادي والاختلال الديمغرافي. وكيف يعلن نيّته ضمّ كندا والاستيلاء على قناة بنما وأراضي غرينلاند الشاسعة، وصولاً إلى ألاسكا، بدافع تعزيز قدرات أميركا الاقتصادية، واستعادة متخفية لأراض في الجوار (الكندي) يعتبرها حقّاً تاريخياً وجغرافياً لأميركا، التي وعد أن يعيدها عظيمةً مرّة أخرى، وتحقيق الرخاء والرفاهية للأميركيين، ويطالب، في الآن نفسه، دولاً أخرى تقع في منطقة تعصف بها الأزمات، أن تكون شريكةً في افتكاك أرض من أصحابها وزرع بذور الكراهية وعوامل الفرقة والاضطراب داخل مجتمعاتها؟

فرصة أمام دول المنطقة كي تستميت في رفضها تسديد طعنة أخيرة للقضية الفلسطينية فتستثمر في شعوبها وتستقوي بها

تمتلك أميركا ورقة المساعدات الاقتصادية والعسكرية لتبتزّ بها الرافضين، ولكن صوتها جاء هذه المرّة بلا صدىً في دفعها لترحيل سكّان قطاع غزّة من أرضهم، وعارضتها فيه دول غربية حليفة، ساءها ما أظهره ترامب منذ أسبوعه الأول من جشع وهو يشير إلى خرائط بلدان كان يعتقد أنها خارج دائرة الخطر والأطماع، ويستعدّ لجمع الجباية من الجميع بمن فيهم الحلفاء، وإقفال الحنفية الأميركية في المقابل. وقد يكون العالم اليوم أكثر تعدّداً بحيث لا يكون حجب المساعدات أو التقليص منها بنفس القدر من الإيلام، الذي كان عليه منذ عقد على الأقلّ، وفي هذا المشهد الدولي الجديد الذي يتغيّر، ويغيّره تحديداً (ويا للصدف!) الموضوع الفلسطيني وحرب غزّة، ورأي عام دولي يعبّر عن نفسه بكثير من الوضوح والجرأة، بعد أن زالت الغمامة، ويحاسب خارج الأطر التقليدية في الإعلام والسياسة، وتوجد فرصة نادرة أمام دول المنطقة، ذات الارتباط الوثيق بالقضية الفلسطينية، كي تستميت في رفضها تسديد الطعنة الأخيرة للقضية الأولى عربياً، وإسلامياً ودولياً وإنسانياً وقانونياً، وتنزع عن نفسها الخوف من "العقاب"، و تستثمر في شعوبها هذه المرّة أكثر من أيّ وقت مضى، وتستقوي بها بقدرعالٍ من المسؤولية والوعي بدقّة المرحلة.

خروج حركات المقاومة الفلسطينية في أرض غزّة بذلك العنفوان كلّه، الذي تغفل معه ولو دقائق، عن الخراب المحيط بالبشر من الجهات كلّها، في عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين، والرسائل الضمنية التي نجحت في تمريرها إلى العالم، وليس فقط لإسرائيل، تقول لمن قد يعتقد أن الأمر انتهى تماماً في غزّة: "نحن هنا، على أرضنا وأهلنا حولنا". مشهد يحيل على جملة غائمة قالها ترامب وهو يبحث عن صيغة لإفراغ غزّة من سكّانها: "لا أعلم، يجب أن يحدث شيء ما". لا يبدو أن "شيئاً ما" ممكن حالياً، وغزّة دبّت فيها حركة مجدّداً، ونفس لإعادة البناء أغضب إسرائيل، وأشعراها بأنها لم "تنجز" شيئاً، فعادت تلوّح باسئناف الحرب والقتل سبيلاً وحيداً للتخلّص ممّن بقي وصمد ويرفض الرحيل. فهل تعود عقارب الساعة إلى الوراء؟ وهل في جراب الحاوي "ترامب" حلّ سحري لغزّة المستعصية على الصهر وإعادة التشكيل؟

.png)

منذ ٢ شهور

٧٩

منذ ٢ شهور

٧٩

English (US) ·

English (US) ·