أكانت مُصادفة أن تعتقل السلطات الأميركية الطالب الفلسطيني محمود خليل في جامعة كولومبيا قبل أيام قليلة من استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في غزّة؟ وهل هي مصادفةٌ، أيضاً، أن تفصل طلاباً في الجامعة ذاتها؟ وأن يكون كل ذلك قبل أيام من مرور عام على بلوغ احتجاجاتهم ذروتها في ربيع 2024، ومن ثمّ امتدت إلى جامعات أخرى في أميركا وفي العالم؟

في ربيع 2025، تنضاف عناصر جديدة، فقد استأنف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في غزّة بعد شهرين من وقف إطلاق النار، وأصبح الدعم الأميركي أكثر وضوحاً، وبالتالي من الوارد أن تكون الاحتجاجات هذا العام أكثر فاعلية اتصالية مع تمرّس الطلبة بهذا النوع من الحراك. لذلك، تهبّ السلطات الأميركية مبكراً لاحتواء موجة التضامن الجديدة، بعمليات قمع استباقية، هي أقرب إلى مفهوم الردع العسكري، بما هو إظهار للقوة قصد الإقناع بعدم الإقدام على خطوة ما: المطلوب ليس فقط عدم التضامن مع فلسطين، بل عدم التفكير في جرائم إسرائيل في غزّة مطلقاً.

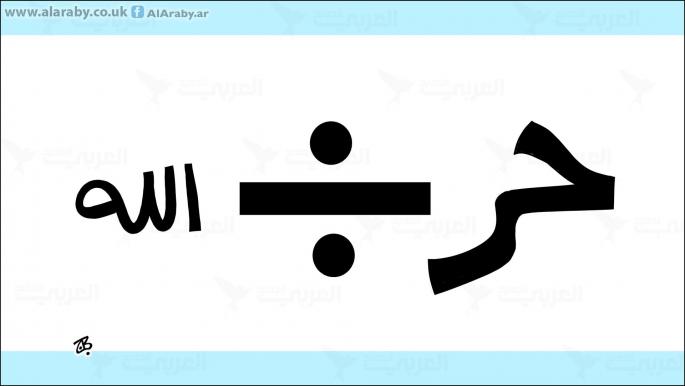

وضمن استعداداتها لهذا الاشتباك، كانت إدارة ترامب قد ضغطت على "جامعة كولومبيا" من خلال ورقة التمويل لتفرض الإشراف على المحتوى العلمي لدراسات الشرق الأوسط. فكيف تراه يكون هذا الحقل إذا مسخته الرؤية الترامبية؟ هل لنا أن نتصوّر دراسات الشرق الأوسط دون ما يحدث في غزّة اليوم؟ وهل من معنى لمجمل العلوم الإنسانية إذا لم تواكب أخطر منعرج أخلاقي تعيشه البشرية المعاصرة؟ وهكذا نرى أنَّ أثر خطوات الإدارة الأميركية ليس مجرّد تضييق على عدد من النشطاء، بل هو في العمق مساس بمسارات إنتاج المعرفة ضمن تصوّر يحدّد للناس كيف ينبغي أن يروا العالم.

محاولات لترك ندبة لدى الطلبة ليُحجموا عن التحرّر الفكري

ليست الإدارة الأميركية الجديدة غير مُستخدم جديدٍ لأدوات فرض القوة على الفكر، ذلك أن فلسفة الردع حاضرة في الثقافة العالمية منذ عقود. فمن قبلُ، جُعلت معسكرات أوشفيتز علامةً في تاريخ المعارف والكتابة الإبداعية، ووُضعت بجانب ترسانة من قوانين معاداة السامية في الغرب، لتحوّل كل صوتٍ يخرج عن المسار المحدّد إلى وينستن سميث في رواية "1984".

وبمرور الأعوام، وتماماً مثل جعله معلماً تاريخياً في بولندا يذكّر بما فعله النازيون باليهود، أصبح معسكر أوشفيتز ممراً إجبارياً في الثقافة الأوروبية الحديثة، فتحوّلت حتى مرويات الأطفال واليافعين إلى "أدب رفيع"، أشهرها يوميات آن فرانك، وتراكمت البحوث التاريخية والفلسفية حتى صار لأوشفيتز وحدها مكتبة ضخمة تقع ضمن منطقة أوسع تسمّى "أدب المحرقة". ومن لم يكن قارئاً، فيستغرق في حكايات اضطهاد اليهود من طريق الكتب، فستصله، بلا شكٍ، قصصهم من خلال الأفلام والوثائقيات.

ومنذ أربعينيات القرن الماضي، لا تتوقف آلة عرض أوشفيتز، مستفيدة من الاستعادة السنوية لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، فتضخّ في التلفزيونات عشرات الأعمال حول المحرقة في ما يشبه إجباراً على عدم النسيان. وقد تُشغّل آلة العرض حين تحتاج إسرائيل إلى ترتيب أوراقها بعد أن بعثرتها صور المجازر في أشرطة الأنباء، فلم يكن ذلك "التعذيب" بعرض جرائم أوشفيتز، بشكل متواصل، غير عملية استباقية تندرج ضمن ردع التفكير في مجازر دير ياسين وصبرا وشاتيلا وصولاً إلى غزة منذ 2023 إلى يومنا هذا. أريد لأوشفيتز أن تكون تذكيراً وتبريراً، لحظة معلّقة مثل مشنقة بين فظاعات ارتُكبت سابقاً ضدّ اليهود وفظاعات ترتكبها إسرائيل حاضراً ولاحقاً.

وكي نرى فاعلية الردع الأوشفيتزي، ما علينا إلا أن نرى ما أصبحت عليه النخب الألمانية في أيامنا من امتناع عن التفكير في غزّة. فهي تجوب الحقول المعرفية طولاً وعرضاً، لكنّها تتهيّب الاقتراب من المنطقة، بين تنويم تمارسه حكايات الهولوكوست ومخاوف من تفعيل القوانين ضدّها. لقد كان العقل الألماني على مدى عقود الضحية المفضلة للدعاية الصهيونية، استثماراً في عقدة الذنب إلى أن تحوّلت إلى ستار يحجب القضية الفلسطينية ومن ثمّ إلى تبرير للعدوان.

من آثار الردع ما بلغته النخب الألمانية من امتناع عن التفكير

وفي الحقيقة، تراكم أدب المحرقة وتضخّم بسبب هذا الجرح الغائر وغير المسموح له أن يندمل في الضمير الغربي. وقد كان الهدف المعلن للاستثمار في هذه الثيمة التاريخية منع تكرار المجازر التي شهدتها الحرب العالمية، فإذا بها تنقلب إلى أداة من أدوات إنتاج وإعادة إنتاج المذابح. كيف لم تنفع الألمان كفاءتهم في صناعة الأجهزة المفاهيمية حتى يروا هذه المفارقة القائمة على علاقة غير منطقية بعقاب شعب على جريمة لم يرتكبها. مسارٌ لن تخرج منه النخب الألمانية إلا بعقدة ذنب إضافية، فقد تورطت في جرائم إسرائيل، تمويلاً وتسليحاً وتبريراً. ولذلك يتمنّى الغرب في مجمله - كي لا يواجه عقدة الذنب الجديدة - لو استسلم الفلسطينيون وغادروا طوعاً، فتصير غزة "ريفييرا" يقضون فيها عُطلهم السنوية.

بسبب التقادم، وبسبب منعطفات معرفية متتالية، ولتغيّرات في أمزجة الأجيال الجديدة، تراجع بعضٌ من نجاعة أوشفيتز في تزييف الوعي، وهو ما يُجبر السلطات المساندة لإسرائيل على توفير أشكال أخرى من الردع. وما تكون التضحية بكل هذه العقول الفتيّة على مذبح الصهيونية المنتشية بالارتواء من الدم الفلسطيني إن لم تكن محاولات لترك ندبة في أرواح آلاف من الطلبة، حيث يرون ما يتعرض لهم زملاؤهم من اعتقال وترحيل وإسقاط شهاداتهم العلمية التي بذلوا من أجلها سنوات ثمينة من العمر، أو يرون أساتذتهم مقيّدين أو يضربون بعصيّ رجال الشرطة. تلك الندبة الفكرية التي سيحملها هذا الطالب أو ذاك طوال حياته ستعمل مثل "أوشفيتز"، وتذكّره بألا يحاول أن يفكّر في ما لا ينبغي له التفكير فيه. وعلى مدى بعيد، سينتهي به الأمر إلى أن يكون موظّفاً معرفياً يتحرّك بين "سجون نظرية" وفق عبارة المفكر التونسي سليم دولة.

ويكون ردع التفكير أيضاً بالأدوات العسكرية، إذ يتعطّل العقل مع الصدمة التي يخلّفها حجم القتل والترويع والدمار في أيام العدوان الأولى، وقد تجلّت مع الاستئناف الوحشي للعدوان في غزة (أكثر من 400 شهيد بيوم واحد)، وما يكون ذلك إلا تنفيذاً لأوامر عسكرية وسياسية تأتي من قادة الاحتلال رأساً. كذلك إن طول الفترة الزمنية للحرب يؤدي إلى عُسر احتمال متابعة الأخبار، فيكون ذلك سبباً إضافياً من أسباب تعطيل التفكير.

تفسّر هذه المسارات شيئاً من أسباب بقاء حدثٍ جلل مثل الإبادة الراهنة في غزّة دون مواكبة فكرية يُفترض أن تتجلى في تراكم كتابات تأملية وتفكيكية، غير أن بيبليوغرافيا حرب الإبادة في غزة لا تزال فقيرة. لقد استُهدفت لعقود أجيالٌ من الباحثين ومشاريع المفكرين بعمليات ردع التفكير في غزة، وفلسطين عموماً. وبذلك تصبح الخشية مضاعفة من طلبة كولومبيا المتضامنين مع فلسطين، وأمثالهم في مختلف كليّات العالم. الخشية، كلّ الخشية، أن تتبرعم عقول جديدة ترى الأمور من منظورات مختلفة. وأولئك هم المستهدفون. فلا غرابة أن تعمل العقلية الصهيونية على ردعهم قبل أن يتحوّلوا إلى معاول تهدم أساطيرها. ولا غرابة أن يسود هذا المنطق الإلغائي تحركات دولة عظمى، فهي مثل إسرائيل قامت من البداية على الإلغاء والتطهير العرقي، وكلتاهما تتعاونان ليجسّد هذا المنطق واقعاً في غزة تشهد عليه صور الركام والقتل الجماعي المعمم.

صورٌ نضعها حذو مشاهد الاعتقال والترحيل وفضّ الاعتصامات على خلفية التضامن مع غزّة، فينتشر شعور بالإهانة تتقاسمه البشرية التي تعاصر حرب الإبادة. ولعلّ الاحتلال أحرص ما يكون على تعميم هذا الشعور كحرصه على استمرار الحرب، فهي وحدها تواصل فكرة إسرائيل. يتحرك ردع التفكير إذن تعبيراً عن الرعب من نهاية الحرب، وعن الرعب من تفتّح العقول. الرعب من أن يتخرّج الطلبة فيمسكون بالمقدرات الذهنية للبشرية على منوال جديد، وهو كالرعب من أن يكبر أطفال غزة فيواصلوا المقاومة حتى تحرير فلسطين.

.png)

منذ ٢ أيام

٢٢

منذ ٢ أيام

٢٢

English (US) ·

English (US) ·