يبدو أنّ معالم التحوّل المنشود في مقاربات الحكم ومنهجيته في تونس لن يكتب لها التغيير، فلا شيء يسير كما تقتضيه تطلعات الشارع التونسي، الذي بات أسيراً لإرادة الرئيس قيس سعيّد، الذي لم يترك منذ مساره في 25 يوليو/ تموز 2021، فرصةً إلا واعتنق فيها سردية المؤامرة بوصفها منهجاً للحكم وسلاحاً مُفضّلاً لتصفية الخصوم وإحكام السيطرة على المجال العام، فمنذ ذلك التاريخ تتوالى القضايا تحت مسمّيات التآمر على أمن الدولة، ويقبع عديدون من قادة المعارضة خلف القضبان، سياسيون ونواب ووزراء سابقون، في مشهد يعكس انزلاقاً خطيراً من الثورة الديمقراطية إلى استبداد فردي مغلّف بالشعارات الشعبوية.

وفي هذا السياق، مثّلت قضية "التآمر 2" حلقة إضافية في ترسيخ هذا المسار القمعي، بعدما أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في تونس، قبل أيام قليلة، حكمها الابتدائي في هذه القضية التي شملت 21 متهماً، تراوحت الأحكام بحقهم بين 12 و35 عاماً سجناً، وفي مقدمتهم رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، ومديرة ديوان الرئيس الأسبق نادية عكاشة وغيرهم.

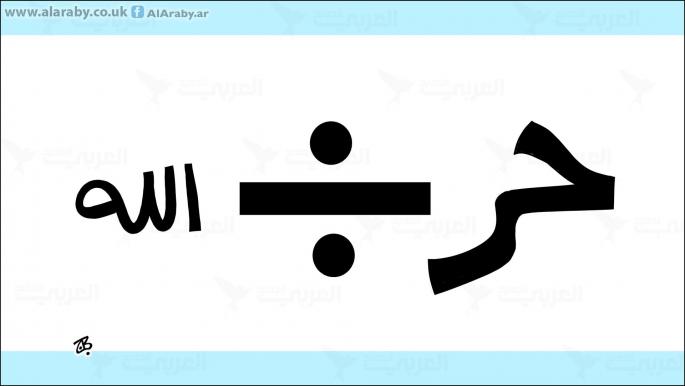

لم يعد هذا المسار القضائي، الذي بات يتخذ طابع تصفية سياسية ممنهجة، خافياً حتى على بعض أنصار الرئيس الذين بدأوا يشعرون بالحَرَج من عدد القضايا غير المنطقي وكثافتها. فأن يكون هناك مؤامرة كل شهرين، أو 14 مخططاً انقلابياً في أربع سنوات، ليس مجرّد مبالغة في تقدير التهديدات، بل مؤشر خطير على غياب أي مشروع سياسي فعلي، مقابل هوس أمني مَرَضي وتوظيف ممنهج للقضاء أداةً انتقامية وتصفية الحسابات. ويبدو أنّ هذا الهوس الأمني المتفاقم لا يقتصر على تتبّع المعارضين والخصوم السياسيين، بل يتّسع ليطاول كل من يعبّر عن موقف مختلف، حتى وإن لم يكن فاعلاً سياسياً مباشراً، لذلك طاولت الاعتقالات صحافيين وناشطين ومدوّنين ونقابيين، في استهداف ممنهج لحرية التعبير والنقاش العام، وهو ما أعاد إلى الأذهان مشاهد القمع البوليسي التي ثارت ضدها الجماهير التونسية في 2011، حين حلمت بدولة ديمقراطية تحفظ كرامة المواطن وحقوقه.

دستور 2022 الذي فُرض في تونس باستفتاء ضعيف المشاركة، منح الرئيس سلطات واسعة بلا رقابة فعلية

من يتابع الخطاب السياسي لقيس سعيّد منذ وصوله إلى قصر قرطاج، يلحظ أنّه لا يكاد يخلو من مفردات التآمر والمندسّين والخونة والعملاء، وهي مفرداتٌ يجري توظيفها لتبرير الاعتقالات، بدلاً من الاعتراف بفشل السياسات أو مراجعة الأداء الحكومي. والأسوأ أنّ هذه الخطابات لم تعد موجّهة فقط إلى المعارضة السياسية، بل طاولت كل من يعترض أو يطرح أسئلة محرجة من إعلاميين ونشطاء وأساتذة جامعيين وحتى قضاة، إلى درجة أصبح مجرّد التعبير عن الرأي مخاطرة، وأصبح القضاء نفسه ضحية لتغوّل السلطة، فاقداً لاستقلاليته وعاجزاً عن حماية نفسه فضلاً عن حماية المواطنين. لذلك لم يعد غريباً أن يجد المواطن التونسي نفسه اليوم في جمهورية تُحكم بالمراسيم، وتُدار بمزاج فرد وفق أوهام وشكوك، لا بناءً على خطط أو مؤسّسات.

والمقلق أكثر في كل ما يجري في تونس اليوم ليس مجرّد اتساع دائرة الاستهداف، بل انعدام أي أفق سياسي بديل، فقيس سعيّد، الذي بنى مشروعيته على خطاب مناهض للنخب والأحزاب والمؤسسات، لم يقدّم مشروعاً اقتصادياً واضحاً، ولا إصلاحاً إدارياً ملموساً، ولا سياسة خارجية متماسكة، بل اكتفى بإنتاج سرديات شعبوية تُلقي اللوم على الآخرين، وتُبرّر الفشل بالتآمر والخصوم. وبينما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية خانقة، وتتهاوى قيمة الدينار، وتتعاظم معدّلات البطالة والهجرة، لا يجد الرئيس في مواجهة هذه الكوارث سوى اللجوء إلى القضاء، كأنّ السجن هو الحل الوحيد لكل الأزمات.

ختاماً، يمكن القول إنّ المأزق الذي تعيشه تونس اليوم لا يكمن فقط في شراسة السلطة، ممثلة بالرئيس، بل في ضعف التوازنات داخل النظام السياسي بعد 25 يوليو/ تموز، وغياب الضمانات الدستورية والقانونية التي تقيّد السلطة وتفتح أفق التداول. فدستور 2022 الذي فُرض باستفتاء ضعيف المشاركة، منح الرئيس سلطات واسعة بلا رقابة فعلية، وحوّل البرلمان إلى مؤسّسة شكلية، وألغى مبدأ الفصل بين السلطات عملياً، ما جعل من أي عودة إلى الديمقراطية مشروطة أولاً بإعادة النظر في هذا الإطار الدستوري نفسه.

وفي ضوء كل ما سبق، وقبل أيام من الذكرى الرابعة لمسار سعيّد في 25 يوليو/ تموز، لا يبدو أنّ البلاد تسير نحو تصحيح مسار الثورة كما يدّعي سعيّد. ولعلّ أخطر ما في هذا المسار اعتياد الشارع التونسي على القمع، واستبطانه التدريجي لفكرة أنّ الديمقراطية كانت مجرّد ترف لا طائل منه وهي النتيجة التي سعى إليها نظام سعيّد منذ اليوم الأول لانقلابه الذاتي، حين بدأ بتجريد الثورة من رمزيتها، وتبخيس السياسة أداة للتغيير، وتدجين المجتمع باسم الأمن والسيادة الوطنية. لذا يمكن تأكيد أن الشعب التونسي اليوم أمام مفترق طرق حاسم، فإمّا أن يقبل بدولة الاستبداد المتدثرة بخطاب المؤامرة، أو أن يستعيد زمام المبادرة ليعود إلى المسار الديمقراطي. ويبقى السؤال بإلحاح: إلى متى سيستمر هذا العبث؟ ومتى تدرك السلطة أنّها لم تعد تملك ترف صناعة الأعداء، وأنّ الأزمة الحقيقية لم تعد في خصومها، بل في منهجها وسياستها ونظرتها إلى الدولة والشعب؟

.png)

منذ ٧ ساعات

٣٢

منذ ٧ ساعات

٣٢

English (US) ·

English (US) ·