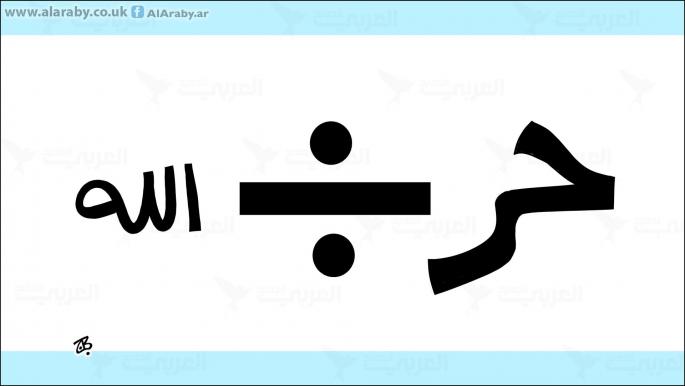

كأن عرساً سورياً استجدّ، بعد الذي اشتعل فجر 8 ديسمبر، لمّا أفاق السوريون على نبأ فرار الرئيس الساقط. كأنهم يتسقّطون الفرح من كل منابته. لا يعرف دونالد ترامب ما صنعه في عبارته الشديدة الإيجاز، في الرياض، عصرية 13 مايو. لقد قال بنفسه إنه لم يكن يعرف أن العقوبات مفروضةٌ على سورية كل هذه المدّة الطويلة. وقد وجد زملاءُ صحافيون أنفسهم في حرجٍ لمّا فوجئوا بأن هذه العقوبات قائمة منذ 1979، وإنْ تتالت تنويعاتٌ عديدةٌ منها. ما يحتاج أن يعرفه رئيس الولايات المتحدة، وغيرُه من رؤساء وزعامات في أوروبا، أن العقوبات لونٌ من الفوقية والعنصرية المتعالية على الشعوب والأمم والدول، وأن فرضَها على أي بلدٍ لم ينجح، ولا مرّة، في إسقاط النظام المعاقَب، ولا في إضعافه أيضاً. ولذلك، للتكرار ضرورتُه هنا، أنهم قصدوا معاقبة نظام الأسديْن، لكن الشعب السوري هو الذي عوقب، عندما حُرمت مرافق ومنشآتٌ ومؤسّساتٌ عديدةٌ في بلده من التحديث والتطوير والتحسين، وعندما حُرم من استيرادٍ وتصدير، ومن العاديِّ في عمل المصارف والبنوك، فعانى كثيراً. ... هذا الشعب هو الذي أطاح الأسد، وأضعف هيبته، في ثورةٍ لم يساندها الذين راحوا يشرّعون عقوباتٍ تلو أخرى، في الكونغرس وفي الاتحاد الأوروبي وغيرهما، وفي قراراتٍ لا عد لها بادر إليها رؤساء أميركيون وأوروبيون. كانت بلا طائلٍ في معاقبة بشار الأسد وأبيه. ولذلك، مهمٌّ أن يؤكَّدَ، في غضون هذا المستجدّ السوري الطيّب، أن العراقيين والليبيين والسوريين هم الذين حوصروا وظلموا في نوبات الاستئساد العنصري، في نعتٍ جائزٍ له، على بلادهم، بالمعاقبات إياها التي تتالت وتعاظمت ثم لم يسقُط صدّام حسين ومعمّر القذافي وبشّار الأسد إلا بالكيفيات التي نعرف. وهنا، يليق بشعب سورية العظيم أن يزهو بما أنجز، فلا دبّابات أميركية ولا قوات أطلسية ولا أي مثيل لهما أخذته إلى ما بعد الأسد، بل هما ثبات هذا الشعب الذي شاهدنا ومقاتلته النظام القاتل.

ليس عطش السوريين إلى الفرح وحدَه ما يفسّر كل هذا الابتهاج في أريافهم ومدنهم وبواديهم وقراهم وضيعاتهم ونواحيهم بالذي أعلنه ترامب، رفعَه العقوبات الأميركية عنهم، وإنما أيضاً أشواقهم إلى سورية أخرى يبنونها، وينهضون بها، دولةً عادلةً تكون لهم جميعاً، لكل مواطنٍ منهم حصّته فيها. لقد رأوا في رفع العقوبات الظالمة، المدانة دائماً ولو أنها قصَدت إلى إضعاف عصابة الأسد، عتبةً جديدةً في مدارج صعودهم إلى الدولة التي يشتهونها. وهذا، بلا لغةٍ مدرسيةٍ ووعظية، مسارٌ له استحقاقاته غير الهيّنة، والكثيرة، فالدولة هذه يريدها السوريون رشيدةً ذات حكامة، خيمتهم في كل مطرح كانوا فيه، مهابتها في قوتها آمنة، تظلّل كل فرد فيها بالأمن والسلامة. دولة لا موضع فيها للغة الأكثريات والأقليات، ولا للمغالبة والاستئثار والتشاطر والمحاصصات. وبديهيٌّ أن السوريين لن يمضوا إلى هذه الدولة من دون الثقة المكتملة بمؤسّسات الحكم الانتقالي الراهنة، وبقادة هذه المرحلة ورجالها، والأملُ باق، دائماً، ولن يغادره هذا الشعب الذي كابد وصمد، وتعب وصبر. وهذا العوْن العربي البديع، كما تتابَع منذ فرحة 8 ديسمبر، وكما تبدّى في لحظة الرياض في العصرية البهيجة، الأسبوع الماضي، يعني، بين كثيرٍ يعنيه، أن العرب ينتظر من السوريين، حاكمين ومواطنين، إقلاعَهم معاً نحو الدولة التي يريدون، فالعربية السعودية وقطر والأردن والإمارات والكويت والبحرين ومصر و... لن يبخلوا بما يقدرون، وها هما، الدوحة والرياض، تسدّدان ديوناً سورية، ويدعمان الخزينة العامة، صدوراً عن عروبية الانتماء إلى أمّة واحدة، وإحساساً بأن أمن سورية واستقرارها، وأمانها المعيشي والاقتصادي، في صالح كل العرب.

كتب الزملاء السوريون عن الذي يلزم من خطواتٍ ومبادراتٍ وخياراتٍ وسياساتٍ في رسم السلطة الانتقالية في بلدهم، لاستثمار الإعلان الأميركي، التاريخي لا شك، رفع العقوبات القاسية. ولن يزيد صاحب هذه الكلمات شيئاً، ليس فقط لأن أهل مكّة أدرى بشعابها، وإنما أيضاً لأن أهل الخبرة والمشورة والدراية بالذي يحتاج إليه السوريون هم الأوْلى بالقوْل، وإن صحّ، ويصحّ دوماً، أن الملحّ والشديد الوجوب في اللحظة السورية الحسّاسة الراهنة هو الفعل والإنجاز...

أكتفي بالأمل، وبما أنا عليه من ثقةٍ بأهل سورية، مواطنين وحاكمين، وإبقائهم في فرح مديدٍ إن شاء الله، وفّقهم جميعاً في مسار ما بعد بشارة ترامب البهيجة.

.png)

منذ ٦ ساعات

٦

منذ ٦ ساعات

٦

English (US) ·

English (US) ·