لا جدال في أن أيّ توتّر في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، مؤسّسياً كان أو بين الحكومتَين، أمر مرحّب به فلسطينياً وعربياً، فالدعم الأميركي غير المحدود لإسرائيل هو ما يمكّن الأخيرة من الاستمرار في جرائمها وعدوانها. وليس صحيحاً أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية لا تخضع لضغوط واهتزازات، عندما تتباين المصالح وتختلف الأولويات، وثمّة سوابق كثيرة في هذا السياق تُظهر أين أبدت واشنطن لتلّ أبيب "العين الحمراء"، كما في جَرّ الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش (الأب؛ 1989 – 1993) حكومة إسحاق شامير إلى مفاوضات مدريد عام 1991 رغماً عنها. طبعاً، لا تُختزل التوتّرات، ولا افتراق الأجندات، بين "الحليفَين الوثيقَين" في رئاسة بوش، فهي سابقة عليها عبر إدارات ديمقراطية وجمهورية متعاقبة، ولاحقة عليها كذلك عبر إدارات ديمقراطية وجمهورية متعاقبة. لكن المبالغة في افتراض إمكانية الطلاق البائن بين أميركا وإسرائيل في المدى المنظور لا تقلّ سذاجةً وخطورةً عن الزعم أن أجندتهما ومصالحهما، أو أجندتَي قيادتيهما ومصالحهما، دائماً واحدةٌ لا تفترقان. ومن ثمَّ، لا بدّ من تقييم هادئ وموضوعي وواقعي لأيّ تعارضٍ بينهما في المصالح، من دون السقوط في وهم تخلّي الولايات المتحدة عن إسرائيل قريباً، في الوقت ذاته الذي يُستَثمَر فيه فلسطينياً وعربياً في توسعة أيّ شقوق وشروخ قد تطرأ على جدار الدعم الأميركي الفولاذيّ لإسرائيل.

داعي المقدمة السابقة ما نشهده حالياً من توتّر مكتوم بين إدارة دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو، الذي تؤكّده تقارير أميركية وإسرائيلية كثيرة، واتضح ذلك بشكل بيّن وجليّ من خلال جملة من القضايا التي تباينت فيها أولويات الطرفَين وسياساتهما. يتصدّر هذه القضايا الخلاف بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو بشأن كيفية التعامل مع الملفّ النووي الإيراني، إذ يفضّل ترامب المفاوضات مع إيران للحيلولة دون امتلاكها سلاحاً نووياً، فيما يريد نتنياهو ضربات عسكرية أميركية إسرائيلية ضدّ طهران لتحقيق ذلك. ثمّ كان هناك الاتفاق الأميركي مع جماعة أنصار الله (جماعة الحوثي) في اليمن لوقف التصعيد العسكري بينهما، وهو الاتفاق الذي لم يشترط وقف الضربات الصاروخية اليمنية على إسرائيل، أو وقف استهداف سفنها في البحر الأحمر جرّاء استمرار عدوانها على قطاع غزّة. ولم تتوقّف الأمور عند ذلك، إذ تحرّكت واشنطن من وراء تل أبيب وفاوضت حركة حماس للإفراج عن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأميركية، عيدان ألكسندر، وهو ما وضع نتنياهو في موقف حرج أمام حكومته، وأمام الشارع الإسرائيلي الناقم عليه لفشله في تأمين الإفراج عن الأسرى الآخرين من حملة الجنسية الإسرائيلية فقط. حتى في سورية، لم يرضخ ترامب لضغوط نتنياهو، فكان أن طالبه أولاً (الشهر الماضي) بالعمل مع الأتراك لتفادي الصدام بينهما، ثمّ بادر قبل يومين إلى إعلان رفع العقوبات الأميركية عن حكومة الرئيس أحمد الشرع، التي يصرّ نتنياهو على أنها حكومة "جهادية إرهابية". ولا يُنسى هنا استثناء ترامب إسرائيل من رحلته التي قام بها إلى المنطقة في بحر هذا الأسبوع، وهو عكس ما كان قد فعله ترامب نفسه عام 2017 خلال رئاسته الأولى، وعكس ما كان قد فعله سلفه بعد ذلك، جو بايدن، عام 2022.

صحيح أن ترامب شخصية تعاقدية، ولكنّه أيضاً متقلّب ومراوغ ومحتال

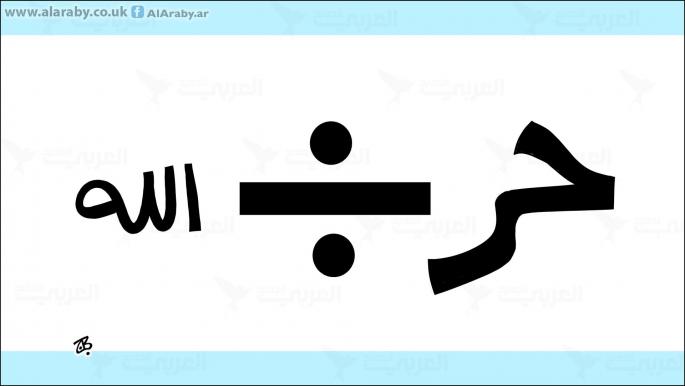

المعطيات السابقة، وهي صحيحة، وفيها مزيد من التفاصيل، بعضها شخصي، مثل امتعاض ترامب من انطباع تولّد لديه أن نتنياهو يحاول التلاعب به، أو ما قيل عن تنسيق بين نتنياهو ومستشار الأمن القومي الأميركي المُقال مايك والتز، من وراء ظهر ترامب، لترويج ضرب إيران عسكرياً، دفعت بعضهم إلى افتراض أن شهر العسل الأميركي الإسرائيلي، أو حتى بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، على وشك الانقضاء. بل جنح بعضهم إلى نوع من الهذيان عبر الحديث عن انقطاع "حبل" الدعم الأميركي لإسرائيل منطلقين من إسقاط متعسّف للآية القرآنية الكريمة "ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ" (آل عمران: 112). ولا يعدم أصحاب هذه الرأي أسانيد لفرضية الافتراق الأميركي الإسرائيلي، أو على الأقلّ بين نتنياهو وترامب، إذ إن تقارير إعلامية في صحف أميركية وإسرائيلية مرموقة تشير إلى ذلك وتؤكّده. لكن، مجرّد إيراد هذا المعطى لا يعني أن نسقط ضحايا تهويل يعكس أماني أكثر منها حقائق، ويصبح من الضروري أن نقارب المسألة موضوعياً، بحيث لا نقلل من أهمية الخلافات والتباينات بين الطرفَين، من دون أن نسمح لمخيالنا بأن يسرح بعيداً من الواقع. وبالمناسبة، فإن التقارير الأميركية والإسرائيلية الإعلامية التقليدية تميل عادة إلى المبالغة في هذا الشأن، تماماً كما مؤسّسة الحكم، إذ إنها تنطلق من فرضية مسبقة، أن العلاقة بين الدولتَين غير قابلة للمسِّ بها وإضعافها، وعلى هذا الأساس فإن أيّ توتّر بين البلدَين، أو بين حكومتيهما، يجري تهويله.

بداية، من المهم هنا أن نؤكّد أن ترامب ليس كأيّ رئيس أميركي سبقه، على الأقلّ في العصر الحديث، إذ لا يخضع للمقاربات والقوالب التقليدية المعروفة في هذا الصدد. هذا رجلٌ يملك الحزب الجمهوري، الذي تحوّل إلى ما يشبه نوعاً من "الطائفة" التي تعيش في جلباب الزعيم أو رمزها الروحي. وهو لا يتردّد في أن يصادم التقاليد والأعراف السياسية الأميركية المتعارف عليها، كذلك فإنه لا يخشى أن يصطدم بما يسمّيها "الدولة العميقة"، أو حتى الثوابت الأميركية، داخلياً وخارجياً. من ذلك محاولاته لإعادة تشكيل الولايات المتحدة دستورياً وقانونياً وقيمياً وأيديولوجياً، بما في ذلك تحدّي القضاء واشتراط الولاء الشخصي له، فيما يبتعد عن الحلفاء التقليديّين لواشنطن، ككندا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي، والتصعيد معهم، كما في معركة التعرفات الجمركية، في الوقت الذي يسعى فيه للتقارب مع خصوم تاريخيين لبلاده، كروسيا وكوريا الشمالية. وهو مع تمرّده على الأنماط السائدة سياسياً في الولايات المتحدة، يبقى جزءاً كبيراً من قاعدته الانتخابية الواسعة متمسّكاً به، بل ويلتمسون له المبرّرات والأعذار، وهو بارع في تسويغ أيّ شيء لهم، مهما بدا مستهجناً. من ثمَّ، فإن أيّ زعيم أجنبي يفكّر ألف مرّة قبل أن يصطدم بترامب المعتدّ بنفسه (كلّنا يتذكّر توبيخه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام عدسات الكاميرات في البيت الأبيض في فبراير/ شباط الماضي)، إذ إنه وريث المقولة المنسوبة إلى الملك الفرنسي لويس الرابع عشر "الدولة أنا، وأنا الدولة". أيضاً، معروفٌ عن ترامب أنه شخص تعاقدي، وهو لا يخفي ذلك. بالنسبة إليه، ما يقاربه على أنه مصالح أميركية أو شخصية مقدّم عنده على أيّ "ثوابت" مفترضة.

نتمنّى أن تكون الطريقة التي أديرت بها زيارة ترامب للمنطقة مقدّمةً عربيةً لمقاربة جديدة تتحلّل من منطق التبعية والتعاقدية الضيقة

نتنياهو، مثل أي زعيم أجنبي آخر، يدرك هذه الحقائق عن ترامب، ويعلم أن الصدام معه لن يكون كما اعتاد من صدامات مع بيل كلينتون وباراك أوباما وجو بايدن، والإهانات التي كان يلحقها بهم. أولئك كانوا قابلين للابتزاز من اللوبي الصهيوني والسياسيين والمتبرّعين الداعمين لإسرائيل. أمّا ترامب، فهو متقلّب المزاج معتدّ بذاته واثق بتماسك قاعدته الانتخابية المؤمنة بشعاره الانتخابي "أميركا أولاً"، وهو يعلم أنه لن يكون مرشّحاً لفترة رئاسية ثالثة مهما لمّح إلى هذا الأمر. لكن هذا لا يعني أن ترامب في وارد التخلّي عن إسرائيل، بل قد لا يكون في وارد التخلّي عن نتنياهو نفسه (التفريق بين التخلّي عن إسرائيل والتخلّي عن رئيس وزرائها أمر شديد الأهمية في السياق الأميركي، فالأول غير متصوّر راهناً، أمّا الثاني فممكن دائماً). أولاً، هو (ترامب) يدرك قوة إسرائيل وأنصارها في واشنطن، وهو بطبيعته يحترم الأقوياء، ومن ثمَّ فإن الذهاب بعيداً في الاحتكاك بهم أمر لا يستحق كثيراً من العناء وصرف رأس مال سياسي. ثانياً، ترامب نفسه شخصية مسكونة بهوس الكراهية والعنصرية والفجاجة وكره الضعفاء، والفلسطينيون بالنسبة إليه ضعفاء لا يستحقّون كثيراً من التعاطف. ثالثاً، صحيح أن ترامب شخصية تعاقدية، ولكنّه أيضاً متقلّب ومراوغ ومحتال. من هنا، هو يرى أن مصالح أميركا ألا تتورّط في حروب تصعيدية تُسعِّر إسرائيل نيرانها، كذلك فإنه مستاء من تقديم نتنياهو مصالحَه وأولوياته على مصالحِه (أي ترامب وأولوياته)، ومنها تحقيق إنجاز تاريخي في وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وتوقيع اتفاق نووي مع إيران، وإدخال السعودية في "الاتفاقيات الإبراهيمية" مع إسرائيل، فضلاً عن تأمين استثمارات خليجية هائلة في الاقتصاد الأميركي، وهو مستعدّ لمعاقبة نتنياهو وحتى إسرائيل، لكن ليس للتخلّي عنهما كلياً. رابعاً، ينبغي أيضاً ألا نقلّل من قدرة نتنياهو على المراوغة والتلاعب، فهو يفهم طبيعة ترامب كذلك، ويعلم أنه متقلّب المزاج تتبدّل آراؤه ومواقفه مراراً وتكراراً (مثال ذلك فكرة تهجير سكّان قطاع غزّة)، ومن ثمَّ، نراه يبلع الإهانات الآن في انتظار اللحظة المناسبة لمحاولة التأثير في ترامب مجدّداً.

النقطة الأخيرة مهمّة جداً، ونختم بها. إسرائيل، وبغض النظر عمّن يكون في سدّة الحكم فيها، تدرك ضرورة الدعم الأميركي لبقائها، ومن ثمَّ فهي تستثمر في العلاقة مع الولايات المتحدة لحماية مصالحها ووجودها. أمّا العلاقات العربية الأميركية فهي تخضع، في الغالب، لمنطق التعاقدات والصفقات في سبيل تأمين بقاء أنظمة الحكم، لا مصالح المنطقة وشعوبها، وإن كنّا نتمنّى أن تكون الطريقة التي أُديرت بها زيارة ترامب أخيراً للمنطقة، مقدّمةً عربيةً لمقاربة جديدة في العلاقة مع الولايات المتحدة تتحلّل من منطق التبعية والتعاقدية الضيقة. بغير ذلك، فإن التباينات الأميركية الإسرائيلية الحالية ستكون مؤقّتة، وقد تنقلب ضدّها. وفي كلّ الأحوال، لا ينبغي المبالغة في حجم التباينات والحديث عن طلاق بائن بينونة كبرى، ولا حتّى صغرى، بين أميركا وإسرائيل، فنحن بعيدون عن ذلك. كذلك لا ينبغي أن ننسى أن أميركا هي نفسها دولة إمبريالية بالمعنى التقني للكلمة لا الأيديولوجي، وهي منحازة مؤسّسياً لإسرائيل وللمشروع الصهيوني، ليس أيديولوجياً فحسب، بل وكذلك استراتيجياً، منذ أن باركت إدارة وودرو ويلسون "وعد بلفور"، عام 1917، قبل أن تصدره حكومة بريطانيا بشهرين تقريباً.

.png)

منذ ٤ ساعات

٢٧

منذ ٤ ساعات

٢٧

English (US) ·

English (US) ·