مثل كلّ الزيف الذي عشته قبل الحرب في غزّة، أعرف وقع اللحظة التي شعر فيها ذلك الأب أنّ ما مضى كان حلماً زائفاً، أو ربما خيالاً جامحاً، وأنه الآن فقط يقف أمام الحقيقة رغم وجعها، وأن لون الدم الذي صبغ الأكفان الستة المصطفّة أمامه هو اللون الذي سيراه في ما تبقّى من عمره، وأن حياته الوردية التي تخيّلها لم تكن سوى فصلٍ قصيرٍ ليصل إلى هذه اللحظة، فينقلب الحُلم الظريف إلى كابوسٍ لا ينتهي إلا بخروج آخر نفس من بين الضلوع.

يعرف الكلّ في تلك المنطقة الهادئة الوادعة أن العم إبراهيم قد أمضى ما مرّ من حياته قبل زواجه وحيداً، وهذا أمر نادر، وقد تباهى كثيرون بأن النساء الفلسطينيات هنّ الأعلى خصوبةً في العالم. ولذلك، سوف يصيبك العجب حين تكتشف أن طفلاً في بيتٍ ما قد عاش وحيداً بلا إخوة، ومن الطبيعي أن يفكّر الوالدان في تزويجه في سنّ صغيرة، لأنهما لا يريدان أن يتركاه لهذا الشعور القاسي: شعور الوحدة. ولأن العقل الفلسطيني، مثل أيّ عقلٍ عربيّ، يرى في الكثرة عزّاً وجلالة، ويرى أيضاً في الكثرة غلبة، وإنْ كان الرزق قليلاً، لكن اللحظات التي يتباهى بها الفقير بجيشٍ صغيرٍ من الأولاد الذكور تعادل كلّ كنوز الأرض من مالٍ وذهبٍ وياقوت. ولذلك كان القرار أن يتزوج العم "إبراهيم" سريعاً.

عاش العم "إبراهيم" حلماً، أو مرحلةً مرّت كحُلم، لأنه أنجب ستة أبناء تباعاً، فرح بهم أيّما فرح، واختار لهم أسماءهم بعناية، فكُنّي بلقب "أبو أحمد"، ثم تلته بقيّة العصبة القوية التي كان يرى فيها حياته كلها جميلةً وورديةً ومشرقة، حين يصطفّون إلى يساره ويمينه، ويلتقط معهم صورةً جماعيةً قبل الخروج لمعايدة الأحبّة والأقارب في يوم العيد مثلاً، أو قبل أن يلبّي دعوةً إلى حفل زفاف.

ويبدو أن العم إبراهيم قد نسي تماماً تنبيه سيدنا يعقوب في القصص النبويّ، حين طلب من أولاده الذكور الكثر ألّا يدخلوا المدينة من بابٍ واحد، فقد كان يخشى عليهم من الحسد، أي أن يُعجب بهم الرائي، وهو يراهم شباناً أقوياء حِسان الطلعة، فينالهم أذًى لا يقوى قلبه على احتماله.

وإنْ كان العم إبراهيم قد نسي في صباح الجريمة أن يطلب من أولاده الستة ألّا يركبوا سيارةً واحدة، وألّا يجتمعوا أمام موتٍ يحرص على اختيار الجماعات، ويسير على نهجٍ مقيتٍ بلا هوادة، فهو يهوى إبادة العائلات بأكملها حتى تُمسَح أسماؤها من السجلّ المدنيّ. وقد توقّف منذ زمن عن عادته السمجة القديمة، وهي الإبقاء على ناجٍ وحيدٍ من العائلة، وإنْ فعل ذلك، فهو يُبقيه إلى حين، حتى يتوجّع ويتألّم، ثم يعاود الكرّة عليه ليلحقه بمن رحلوا من عائلته.

نسي العم إبراهيم أن يحذّر أولاده الستة من الاجتماع في مكانٍ واحد، وهو اليوم فقط بحاجةٍ إلى قميص يوسف لكي يعودوا إليه. ولكن، لأن قميص يوسف معجزة، فلن يعود "أحمد، ومحمود، ومحمّد، ومصطفى، وزكي، وعبد الله". وسوف يتركونه يعود إلى ما تبقّى من البيت وحيداً، ليكوّر جسده النحيل إلى جوار باكيةِ الدياجي القادمة، والتي لاح لها في لحظة الفقد واللوعة أملٌ كضوء شمعة في ظلامٍ دامس، وحدّثت نفسها: ماذا لو جاؤوا لي بالقمصان الستة وألقوا بها نحو وجهي؟ ربّما عاد الأولاد لي... ربّما.

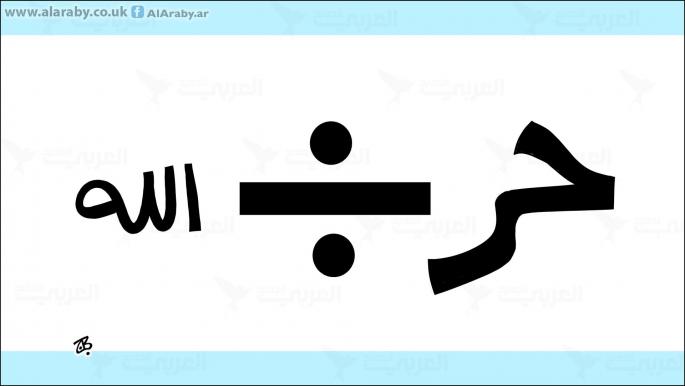

وقف العم إبراهيم أبو مهادي ليُصلّي الصلاة الأخيرة على أولاده الستة. غرقت عيناه بالدموع، وتواثب قلبه بين الضلوع، وهو يتخيّل نفسه يُنهي الصلاة بتكبيراتها الأربع، ثم يُهيل الثرى تباعاً فوق أجسادٍ ستّة، ويعود وحيداً كما كان، وكأنّ ما مرّ به من سنيّ الفرح والبهجة والأنس كانت حقّاً صورةً زائفة، ليست له، ولا لأمثاله من بؤساء هذه الأرض المنكوبة، التي تُسمّى غزّة، والتي لا يُمنى الآباء والأمهات فيها إلا بالفقد. وكأنّ أيام العائلة محرّمة عليهم، وأيام الوحدة والفقد ولوعة الفراق هي كلّ مستقبلهم القادم القاتم، حتى يلحقوا بأحبّتهم.

.png)

منذ ٦ ساعات

١٩

منذ ٦ ساعات

١٩

English (US) ·

English (US) ·